この記事は2023年1月に初めて書きましたが、認定機構の試験要項が変更されたため一部訂正をしています。今後も試験要項の変更に気づいたら記事を訂正していくつもりです。

MRI認定技師を取ってみたいと思えたなら、その気持ちが熱いうちに行動しましょう。

でもまだ、がむしゃらに走らないでください。やるべき事はまずレールに乗る事です。

この資格は受験資格を得る必要があるため、まずはそこをクリアしていきましょう。

ひとまず受験資格を得るためのレールにさえ乗ってしまえばそのあとは走るだけですので。

このレールに乗るまでの作業が最も挑戦者のやる気を削ぐポイントなのだと思います。

この記事ではMRI認定を取得したいという気持ちが熱いうちにやれることと、受験資格を得るために何が必要かを書いています。

受験資格を得るために

MRI認定技師とは、正しくは磁気共鳴(MR)専門技術者と言い、日本磁気共鳴専門技術者認定機構によって認定されます。

こちらが試験要項となります。→ https://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/exam/exam1.html

長いので無理に読まなくても大丈夫です。安心してください、最後にはやるべきことをスッキリ解説します。

(変更箇所は取消線と緑ラインで示しています)

認定試験申請資格

(1)構成団体への在籍:申請時に構成7団体のいずれかに在籍して丸2年以上

を経過した者。在籍している者。

学生会員での在籍期間も含む(申請時の備考欄にその旨を記載してください)。(2)MR操作経験:経験年数については不問

(3)装置の精度管理:機構が提示した装置の精度管理に関する性能評価ならびに指定の科目の測定結果を提出する。(提出項目は、性能評価試験項目で確認して下さい)

(4)施設の安全管理:被検者ならびにスタッフのための施設が備えている安全管理マニュアルを提出する(これを機に施設の安全管理マニュアルを作成していただければ結構です)

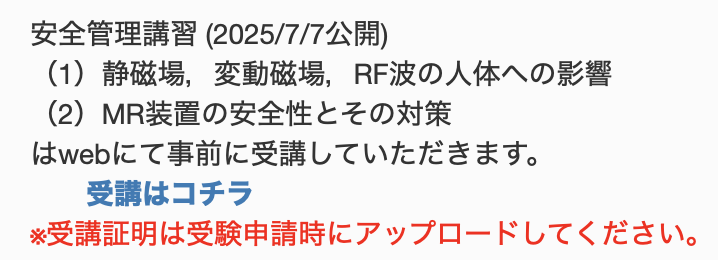

(5)安全管理講習会の受講:ホームページの「認定試験受験のためのMR安全管理講習」から受講してください。

※受講証明を試験当日にお持ちください。※受講証明は受験申請時にアップロードしてください。

(6)学術成果:MRに関する学術研究発表を3回以上、もしくは学術誌への論文1編以上を有すること。

学術研究発表:JSRTの地方支部またはJARTの地域学術大会以上の学術大会を指す。

研究会や県・地方会の技師会での発表は含まない

論文:査読のある学術誌(地方支部や研究会、紀要、院内雑誌、商用雑誌に掲載されたものは含まない)

※JARTの会員については、2022年度から開始された新生涯教育システムにおいてレベル2以上の取得をもって上記(6)が免除される特例となります。但し、レベル2であっても申請時には基礎技術講習「MRI検査」を修了したことを判明できなければなりません。

2022年7月現在、JARTの新生涯教育システムがまだ整っていませんので、磁気共鳴専門技術者認定機構では2024年度まで、これまでのJART会員の特例資格でも申請ができる救済措置を講じます。

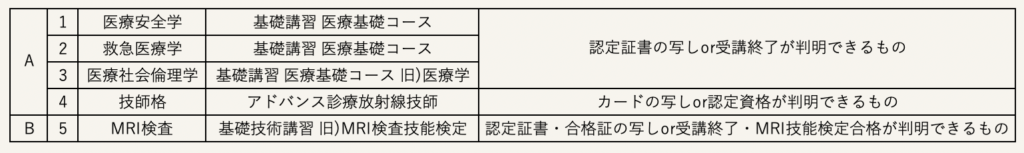

A) 生涯教育の診療放射線技師基礎講習 医療基礎コースの3科目を受講している方、もしくはアドバンス診療放射線技師以上を取得している方。

B) 基礎技術講習の「MRI検査」を受講している方、もしくは旧MRI検査技能検定を取得している方。◆

JARTの基礎技術講習「MRI検査」受講について

2022年7月現在、JARTでは基礎技術講習「MRI検査」のe-learningコンテンツが完成していません。基礎技術講習の対面研修が受講できない方、旧技師格からレベル2以上に移行された方で基礎技術講習「MRI検査」の受講が必要な方は、本機構の動画講習の視聴と確認試験で基礎技術講習「MRI検査」を受講修了とみなします。●

受講対象者

A)の要件を満たしていて 基礎技術講習「MRI検査」が未受講の方

「レベル2」以上に移行された方で 基礎技術講習「MRI検査」を受講していない方●

基礎技術講習「MRI検査」の受講方法

1)認定機構のホームページのバナー「動画で学ぶMR専門技術者に必要な基礎知識」から下記の6つの講座を視聴してください。

①NMR現象と信号の取得

②パルスシーケンスと画像コントラスト

③アーチファクト[1]呼吸性

④アーチファクト[2]フロー

⑤アーチファクト[3]ケミカルシフト

⑥アーチファクト[4]磁化率2)

視聴終了後にコチラから確認試験を受けてください。

全部で20問あります。選択肢は5つです。正答数は問題に記しています。

選択肢は出題の度に順番が入れ替わります。3)

申請資格の獲得

● 確認試験が満点(20/20)でないと修了を認めません。

● 送信後の「スコア表示」からご自身の点数を確認してください。

※ブラウザを閉じる前に結果が表示された画面をキャプチャしてpdf形式で保存して下さい。

● 満点が採れるまで動画を見直し何度も挑戦してください。

● 修了証は発行しません。

● すべての送信データと申請書のメールアドレスと所属・氏名を整合しますので正しく入力してください。4)

提出期限

第18回磁気共鳴専門技術者認定試験(2022年10月)の認定試験を申請される方は、2022年9月8日(木)までの送信結果を有効とします。

注)救済措置における上記の講習および技能検定は一度受講、取得していれば2024年度迄申請可能となります。

以上、不明な点があれば、まずコチラ(FAQをダウンロード)をご覧ください。

※ご自分の取得資格はJARTのwebサイト(JART情報システム)で確認してください。

またJART関連についてのご質問などはJARTの事務所へお問い合わせください。

本機構の事務所では取り扱いません。※JARTの会員については、新生涯教育システムにおいてクリニカルラダーレベル2以上の取得をもって上記(6)が免除される特例として申請可能です。(レベル1では申請不可)

ご自分の取得資格はJARTのwebサイト(JART情報システム)で確認してください。

またJART関連についてのご質問などはJARTの事務所へお問い合わせください。

本機構の事務所では取り扱いません。(7)一度受験された方は、上記(3)(4)(6)を免除します。

日本磁気共鳴専門技術者認定機構/認定試験要項 https://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/exam/exam1.html より

上記が2023年1月24日時点での認定試験申請資格です。

上記が2025年9月23日時点での認定試験申請資格です。

要するに、

(1)構成団体への2年在籍

(2)MRI操作経験

(3)装置の精度管理

(4)安全管理マニュアルの提出

(5)安全管理講習会の受講

(6)学術成果 or クリニカルラダーレベル2取得

これが必要となります。

ここから1つずつ解説していきます。

(1)構成団体への在籍

指定されている構成団体に丸2年以上在籍している必要があります。

これは申請時までに2年以上です。そのためまだ在籍していなければ早めに登録してしまいましょう。

構成団体は以下の7つとなり、いずれか1つで大丈夫です。

①日本磁気共鳴医学会

②日本医学放射線学会

③放射線専門医会・医会

④日本診療放射線技師会

⑤日本放射線技術学会

⑥日本臨床衛生検査技師会

⑦日本画像医療システム工業会

僕がおすすめするのは④日本診療放射線技師会です。

「(6)学術成果」では発表もしくは論文提出が必要なのですが、クリニカルラダー2を取得していれば免除されるため、この方法を利用する予定があるならば日本診療放射線技師会会員になる必要があるからです。

もしすでに学術成果があるのであれば好きな団体でいいでしょう。技師であれば日本磁気共鳴医学会か日本放射線技術学会がおすすめでしょうか。

(2)MR操作経験:経験年数については不問

ここは特に気にしなくて良いでしょう。

(3)装置の精度管理:機構が提示した装置の精度管理に関する性能評価ならびに指定の科目の測定結果を提出する。

ここが結構鬼門に思われているところではないでしょうか。

しかし今すぐ手をつけられるところではありません。

現在、検索すると性能評価について書かれたサイトやブログがありますので参考にしながら頑張りましょう。

僕も2022年度以内に記事にしようと思っています。

(すみません。2025年になった今もまだ記事書いていません)

(4)施設の安全管理:被検者ならびにスタッフのための施設が備えている安全管理マニュアルを提出する。

自施設にマニュアルがあればそれを提出してください。

もしなければ、安全管理体制、クエンチや災害時の対応、停電時の対応、造影剤使用についての対応、日常点検、あとは検査業務の一連の流れについてなどを記載して作成するといいと思います。

自施設マニュアルもこれらを踏まえて確認してから提出することをおすすめします。

(5)安全管理講習会の受講:ホームページの「認定試験受験のためのMR安全管理講習」から受講する。

日本磁気共鳴専門技術者認定機構/認定試験要項のページの「受講はコチラ」をクリックで受けられます。

古い試験要項では閲覧期間が終了しましたと出ますので、新しい試験要項が出るまで待ちましょう。

安全管理講習会は以前までは試験と同時に現地で行われ、試験の第1部と第2部の間に行われていました。

コロナによって事前WEB講習となり現在の体制になったと思われます。

ちなみに、ここの安全管理講習から試験問題が出されることがよくあるのでしっかりチェックしておきましょう。

(6)学術成果:MRに関する学術研究発表を3回以上、もしくは学術誌への論文1編以上を有すること。

なかなかハードルが高いと思います。

しかし以下の方法で免除してもらうことができます!

JART会員はクリニカルラダーレベル2以上の取得をもって免除

JARTとは日本診療放射線技師会であり、これが「(1)構成団体の在籍」でおすすめした理由となります。

以下に免除の方法を各ステップにして記載します。

(6)の免除方法

まずはクリニカルラダーレベル1から!

※時期によっては申し込み受付期間外で受付終了の場合があります。

・感染対策

・エチケット・マナー

・医療コミュニケーション

・被ばく低減

・医療安全学

・救急医療学

・看護学

・医療社会倫理学

・自己教育・研究支援

・研究倫理指針

上記10項目を受講!

実際にやったことがないのでわかりませんが、上記でクリニカルラダーレベル1が取得できると思います。

そしてクリニカルラダーレベル2!

※時期によっては申し込み受付期間外で受付終了の場合があります。

・エックス線撮影

・X線CT検査

・消化管撮影

・乳房撮影

・血管造影・IVR

・MRI検査

・核医学検査

・放射線治療

・超音波検査

・眼底カメラ検査

・骨塩定量検査

上記11項目を受講!

クリニカルラダーレベル2の取得には5年の経験年数が必要と記載されております。ここらへんはグレーゾーンなのかなと思っていますがはっきりわかりません。

※追記

経験年数5年とは「JARTISに登録の技師免許登録年月日から5年経過」のことだそうです。(コメントをいただきました。お調べいただきありがとうございます。)

認定資格を早く取得したい方にとっては悲しいですね。個人的には5年経験年数という縛りなんてなくていいと思うのですが、、

(7)一度受験された方は、上記(3)(4)(6)を免除します。

再受験には「(5)安全管理講習会の受講」だけで済むということですね。

ただし以前の特例措置(クリニカルラダーレベル2以前の認定機構で受講するやつ)で受験資格を得た方は、恐らく改めてクリニカルラダーレベル2を取得する必要があると思います。

まとめ

(1)構成団体への2年在籍

(2)MRI操作経験

(3)装置の精度管理

(4)安全管理マニュアルの提出

(5)安全管理講習会の受講

(6)学術成果 or クリニカルラダーレベル2取得

安全管理講習やeラーニングは受講できる期間があるようですので、期間外であれば待ちましょう。

精度管理やマニュアル作成は初めから手をつけてしまうと重荷になりやすいので、まずは簡単にできることを済ませるのがおすすめです。

コメント

コメント一覧 (8件)

コメント失礼します。

将来、認定試験を受験しようと思っています。

安全管理講習、基礎医学等のeラーニング、認定機構のMRI検査の講習の修了証は有効期限あるのでしょうか。

教えていただけると幸いです。

コメントありがとうございます!

①JART関連の医療基礎コース(eラーニング)は修了証に有効期限はありません。

②MRI検査の講習は現在JARTでコンテンツが未完成のため特例措置でMRI認定機構でその代わりとなるものを受けられることとなっております。

今後JARTでコンテンツが完成すればJARTで受講しなければならなくなったり、対面講習が必要となる可能性もあるため、特例措置の効く認定機構のものをとりあえず修了させるのもありかと思います。

こちらに関しては今後の動向しだいではあります。

③安全管理講習は、確か受験資格を手に入れてからで良かったと記憶しています。またこちらに関しては受験のたびに受けなければならないんじゃないかと思います。

認定試験を受けようという気持ち大事にしてください!

頑張ってくださいね

とてもわかりやすい解説ありがとうございます。試験のモチベーションになります。

2025年度現在、受験資格を確認したところ、

下記の様になっておりました。

※JARTの会員については、新生涯教育システムにおいてクリニカルラダーレベル2以上の取得をもって上記(6)が免除される特例として申請可能です。(レベル1では申請不可)

ご自分の取得資格はJARTのwebサイト(JART情報システム)で確認してください。

またJART関連についてのご質問などはJARTの事務所へお問い合わせください。

本機構の事務所では取り扱いません。

基礎医療コースの3つだけという、

本記事で解説して頂いた特例措置が変更となりラダーレベル2にならないといけないという認識で間違いないでしょうか?

よろしくお願い致します。

けーさん、コメントありがとうございます!

変更となったようですね。

その認識で間違いないようですが、念のため確認して近日中にまたコメントお返しいたします。

少々お待ちください!

コメント遅れてすみません。

けーさんのおっしゃる通りで間違いないと思います。

コロナ前まではJARTの基礎技術講習の「MRI検査」を対面で受講する必要がありました。コロナ禍となり動画視聴へ移行したかったものの「MRI検査」のe-learningが完成しておらず認定機構の動画視聴を代わりに受講するという特例措置となりました。

そしてJARTのe-learning環境が整ったことにより今後はクリニカルラダーレベル2の取得が必要となりました。

もうお調べされているとは思いますが、ご自身のラダーレベルはマイページの「ラダーの取得状況を確認する」より確認できます。またラダーの取得にはe-learningの受講が必要となるため「e-learningのお申し込み」からクリニカルラダーと入力して検索し必要なコースを選択し申し込んで受講していくこととなります。

認定試験目指されているのでしたら頑張ってくださいね!

ありがとうございます。

頑張ります。

お世話になっております。

クリニカルラダー レベル2の取得条件について共有させてください。

経験年数5年とは、「JARTISに登録の技師免許登録年月日から5年経過」が条件になるようです。

問い合わせて確認したので、現時点では間違いありません。

私はこちらのサイトを何度も確認させていただき、昨年資格を取得することができました。

大変有意義な情報をいつもありがとうございます。

お調べいただきありがとうございます!

放射線技師になり5年経たなければレベル2を取得できないのですね。

こちらこそサイトを見てくださって、そしてコメントもくださりありがとうございます。

ラドライフが少しでもお役に立てたのなら幸いです。資格取得おめでとうございます!